【工程7〜9】美味しさを完成させる重要工程

工程7:コンチング - 長時間練って香りと口溶けを引き出す

コンチングは、チョコレート生地を長時間かけて練り上げる工程。

「コンチェ」という専用の機械を使って、なんと20〜70時間も撹拌し続けるんです!

コンチングには3つの大切な役割があります。

- 余分な水分と酸を飛ばす - 発酵で生じた酢酸などが蒸発して、酸味が和らぎます

- 粒子をさらに細かくする - 摩擦で粒子同士が削られ、より滑らかに

- 風味を熟成させる - すべての成分が混ざり合って、まろやかな味わいに変化

練る時間が長いほど口溶けが良くなりますが、カカオの個性が失われることも...。

製造者は理想の風味と口溶けのバランスを見極めて、コンチング時間を決めているんです。

工程8:テンパリング - チョコレートの艶と食感を決める温度調整

テンパリングは、チョコレート製造で最も技術を要する工程!温度を上げ下げしながら撹拌することで、ココアバターの結晶構造を整えます。

テンパリングの流れ

- 50〜55℃まで加熱して完全に溶かす

- 27〜29℃まで冷却(結晶の核を作る)

- 31〜32℃まで再び温める(安定した結晶を増やす)

正しくテンパリングされたチョコレートは、表面に美しい艶があり、パキッと割れ、室温で溶けにくいのに口の中でなめらかに溶けるんです♪

失敗すると表面が白くなる「ブルーム現象」が起きて、風味も口溶けも悪くなってしまいます。

工程9:成型・冷却 - 型に流して完成へ

テンパリングしたチョコレートを型に流し込みます。

この時、型を振動させたり台に打ち付けたりして、気泡を完全に取り除くのがポイント。

気泡が残ると見た目が悪くなって、食感にも影響が出るんです。

その後、10〜15℃の環境で冷やし固めます。

急激に冷やしすぎると結晶構造が乱れるので、温度管理がとっても重要。

板チョコレートは、この段階で完成形になります。

なぜ常温では溶けないのに、口の中でとろけるの?

チョコレートの不思議な性質、実はココアバターの結晶構造によるものなんです!

ココアバターには6種類の結晶型があって、それぞれ融点が違います。

テンパリングの目的は、Ⅴ型結晶を最も多く作ること。

このⅤ型の融点は33〜34℃で、ちょうど人間の体温(36〜37℃)より少し低い温度なんです。

だから室温(20〜25℃)では固形を保って、口に入れると体温で溶け始める...この絶妙な融点が、チョコレート特有の「口溶け」を生み出しているんですね。

科学って面白い!

【工程10〜12】最終工程と完成

工程10:熟成 - 風味を落ち着かせる待機時間

成型後のチョコレートは、すぐには包装されません。

温湿度を管理した保管庫で、1週間から数週間熟成させます。

熟成中には、風味が安定してまろやかになり、結晶構造がより均一に整い、味わいの角が取れて調和していきます。

ワインやチーズと同じように、チョコレートも時間をかけることでより深い味わいになるんです♪

熟成期間は製造者によって様々。

数日で出荷するものから、数ヶ月寝かせるものまであります。

工程11:品質検査 - 出荷前の最終チェック

出荷前には、厳しい品質検査が行われます。

☑ 表面の艶と色味

☑ 割れ方や食感

☑ 白い斑点(ブルーム)の有無

☑ 香りと味わい

☑ 重量と寸法

特に「ブルーム現象」は品質低下のサイン。

ココアバターが表面に浮き出て白くなる「ファットブルーム」と、砂糖が水分を吸って結晶化する「シュガーブルーム」の2種類があります。

これらが発見されたものは、製品として出荷されません。

工程12:包装 - ようやく完成!

検査に合格したチョコレートは、最後に包装されます。

包装は単なる保護ではなく、光による酸化や湿気、温度変化、外部の臭いの吸着を防ぐ大切な役割があるんです。

アルミホイルやプラスチックフィルムで個別包装し、さらに箱に入れることで品質を保ちます。

こうして、カカオ豆から始まった長い旅が完結し、私たちの手元にチョコレートが届くんですね。

製造工程を知ると見えてくる!高品質チョコレートの見分け方

原材料表示でわかる製造工程の丁寧さ

原材料表示は、製造工程の品質を推測する重要な手がかりです。

シンプルな原材料=丁寧な製造

カカオマス、砂糖、ココアバターのみで作られたチョコレートは、長時間のコンチングなど丁寧な工程を経ています。

一方、植物油脂(ココアバターの代用品)、乳化剤(コンチング時間の短縮)、香料(焙煎不足を補う)などの添加物が多いチョコレートは、工程を短縮している可能性があります。

必ずしも悪いわけではありませんが、製造工程の手間が違うことは確かです。

原材料は含有量の多い順に記載されるので、最初にカカオマスが来るかどうかもチェックポイント!

表面の艶と割れ方でテンパリングの成功がわかる

チョコレートの見た目から、テンパリングの良し悪しを判断できます。

正しくテンパリングされたチョコレート

均一で深い艶があり、色ムラがなく、パキッと鋭く割れます。

割った断面も滑らかで均一です。

テンパリング不良のチョコレート

表面がくすんでいたり、白い斑点や筋があったり、柔らかくボロボロと崩れたり、指で触るとすぐに溶けたり...。

店頭で包装の上から見るだけでも、表面の艶である程度の品質が判断できますよ。

口溶けと香りの立ち方で製造品質を判断

実際に食べた時の感覚も、製造工程の質を反映しています。

コンチングが十分なチョコレート

口に入れた瞬間から滑らかに溶け、ザラつきが一切なく、香りが鼻に抜けて広がり、後味がクリーンで雑味がありません。

コンチング不足のチョコレート

舌にザラつきを感じたり、なかなか溶けなかったり、香りが立ちにくかったり、酸味や渋みが残ったり...。

高品質なチョコレートは、体温でスムーズに溶け始めて、香りが次第に開いていく変化を楽しめます。

この違い、ぜひ食べ比べて体験してみてください♪

Bean to Bar(ビーントゥバー)って何?

一貫製造で生まれる個性的な味わい

Bean to Barとは、カカオ豆(Bean)から板チョコレート(Bar)まで、すべての工程を一つの工房で行う製造スタイルのこと。

2000年代初頭にアメリカで始まり、今では世界中に広がっています。

従来は「カカオ豆の生産地」「一次加工メーカー」「製菓メーカー」と分業されていましたが、Bean to Barではすべてを自社で管理するんです。

Bean to Barのメリット

- カカオ豆の個性を最大限に引き出せる

- 各工程を細かく調整できる

- 新鮮な状態で提供できる

- 生産者との直接取引が可能

デメリットとしては、少量生産なので価格が高くなること。

でもその分、作り手のこだわりが詰まった特別なチョコレートが味わえます。

大量生産チョコレートとの違い

Bean to Barと大量生産チョコレートでは、同じ工程でもアプローチが全然違います。

焙煎

大量生産は均一な条件で一度に大量処理。

Bean to Barは少量ずつ、豆の状態を見ながら調整します。

コンチング

大量生産は効率重視で数時間〜12時間程度。

Bean to Barは24〜70時間かけて丁寧に仕上げます。

テンパリング

大量生産は大型機械で自動化。

Bean to Barは手作業や小型機械で少量ずつ。

大量生産は安定した品質を大量に作るのが目的ですが、Bean to Barはカカオ豆の個性を表現することを重視。

どちらが優れているというわけではなく、目的と価値観の違いなんですね♪

シングルオリジンで楽しむ産地ごとの風味

Bean to Barの多くは「シングルオリジン」、つまり単一産地のカカオ豆のみを使用します。

産地ごとの風味の特徴は驚くほど違うんですよ!

マダガスカル産

ベリーやシトラスのようなフルーティな酸味が特徴。

華やかで明るい印象です。

エクアドル産

フローラルな香りとバランスの良い味わい。

ナッツやキャラメルのような甘い香りも。

ベネズエラ産

複雑で深い風味、スパイシーさも感じられます。

最高級カカオの産地として有名。

ガーナ産

クラシックなチョコレートらしい味わい。

苦味とコクのバランスが良く、食べやすい風味。

同じ「チョコレート」でも、産地によってまるで別の食べ物のように違います。

これも製造工程でその個性を丁寧に引き出しているからこそなんです。

製造工程を知ったらもっと美味しい!チョコレートの楽しみ方

コンチング時間で香りの複雑さが変わる

コンチング時間を意識してチョコレートを味わうと、新しい発見がありますよ♪

短時間コンチング(12〜24時間)

カカオ本来の個性が際立ちます。

フルーティな酸味やスパイシーさが感じられて、ワイルドな印象。

長時間コンチング(48〜70時間)

まろやかで洗練された味わいに。

角が取れて滑らかな口溶けですが、個性はやや穏やかになります。

香りを楽しむコツは、チョコレートを口に含んだ後に鼻から息を吐く「レトロネーザル」という方法。

コンチングによって引き出された複雑な香りが、より明確に感じられます。

カカオ含有率別のおすすめの楽しみ方

カカオ含有率によって、製造工程での調整が違うので、味わい方も変えてみましょう。

ハイカカオ(70%以上)

ゆっくり口の中で溶かして香りの変化を楽しんで。

一粒を数回に分けて食べてもOK。

焙煎の深さや酸味のバランスを意識してみてください。

ミルクチョコレート(30〜40%)

口溶けの滑らかさに注目!乳成分とカカオの調和を味わい、コンチングによるクリーミーさを楽しみましょう。

ダークチョコレート(50〜65%)

バランスが良くて、製造工程の全体像を感じやすい。

産地による違いも明確に出やすいので、初めてのBean to Bar体験にもおすすめです。

カカオ含有率が高いほど、製造工程の技術力がダイレクトに味に表れます。

製造工程を意識したペアリング

製造工程の知識があれば、相性の良い飲み物の組み合わせが見つかります。

焙煎が強めのチョコレート × エスプレッソやブラックコーヒー

同じ焙煎プロセスを経た飲み物と相性抜群!

フルーティな香りのチョコレート × 紅茶や日本茶

浅い焙煎の繊細な香りが消えないよう、優しい飲み物を合わせます。

長時間コンチングのミルクチョコレート × ホットミルクやカフェオレ

乳成分同士が調和して、まろやかさが倍増します。

高カカオのBean to Bar × 赤ワインやウイスキー

複雑な風味同士が響き合って、大人の味わいに。

製造工程を知ることで、なぜその組み合わせが合うのかも理解できて、より深く楽しめますね。

チョコレート製造工程Q&A

Q1. ポリフェノールは製造工程で減るの?

カカオに豊富なポリフェノール、実は製造工程で若干減少します。

減少する主なタイミングは、発酵中に一部が変化・分解される時、焙煎で熱によって分解される時、コンチングの長時間加熱で減少する時...といった感じ。

でも安心してください!最終製品には十分なポリフェノールが残っています。

特に高カカオチョコレートは含有量が高め。

ポリフェノールを重視するなら、カカオ含有率70%以上のダークチョコレートがおすすめです♪

Q2. 手作りチョコレートと工場製造チョコレートの違いは?

実は家庭で作る「手作りチョコレート」は、工場で作られたチョコレートを溶かして型に入れ直すもの。

カカオ豆から作る工程は含まれていないんです。

工場製造(カカオ豆から) → 全12工程、2〜3週間

家庭での手作りチョコレート → 既製チョコレートを溶かす・テンパリング・成型

つまり、家庭ではすでに完成したチョコレートを加工しているだけなんですね。

ただし最近は、カカオ豆から作るキットも販売されていて、家庭でもBean to Bar体験ができるようになっています。

Q3. ホワイトチョコレートの製造工程は違うの?

ホワイトチョコレートは、カカオマスを使わない点が大きく違います。

原料はココアバター(カカオから抽出した脂肪分)、砂糖、粉乳のみ。

カカオマスを含まないから茶色にならず、白いままなんです。

製造工程は、焙煎・磨砕はココアバター抽出のために行われ、コンチング時間は比較的短め、テンパリング温度が若干異なる(28〜30℃程度)という感じで調整されます。

通常はココアバターが脱臭処理されるため、ホワイトチョコレートからはカカオの香りがしません。

でもBean to Barの中には、未脱臭のココアバターを使ってカカオの香りが楽しめるホワイトチョコレートを作るところもあるんですよ。

Q4. 時間が経つとチョコレートの味は変わる?

適切に保存されていれば、チョコレートは製造から6ヶ月〜1年程度は品質を保ちます。

でも時間経過で変化は起こります。

1〜3ヶ月 → むしろ味が落ち着いて美味しくなることも。

熟成が進んで風味が調和します。

3〜6ヶ月 → 徐々に香りが弱くなり始めます。

テンパリングの結晶構造が少しずつ変化。

6ヶ月以上 → 風味の劣化が顕著に。

ココアバターの酸化が進み、ブルーム現象も起きやすくなります。

保存環境が悪いと、せっかく丁寧に作られたチョコレートも台無しに...。

理想的な保存条件は、温度15〜18℃、湿度50%以下、光を避けた場所です。

まとめ

カカオ豆から板チョコレートになるまでには、12もの緻密な工程があります。

選別から始まり、焙煎でチョコレートの香りが生まれ、磨砕でカカオマスに変わる。

コンチングで滑らかさと風味が完成し、テンパリングであの独特な口溶けが生まれます。

どの工程も省略できず、一つひとつが最終的な味わいに影響を与えているんです。

製造工程を知ることで、チョコレートの表面の艶が語る職人の技術が見えてきます。

口溶けの良さの背後にある、温度管理の精密さも理解できますよね?

同じ「チョコレート」という名前でも、産地、焙煎、コンチング時間などによって、まったく異なる個性を持つことがわかりました。

次にチョコレートを選ぶとき、原材料表示を見てみてください。

そして口に含んだとき、その滑らかさやパキッとした割れ方に、長い製造工程の結晶を感じてみてください。

製造工程という物語を知ることで、一粒のチョコレートがより深く、より豊かな味わいに変わるはず。

あなたのチョコレートライフが、もっと楽しく、もっと美味しくなりますように♪

Choclieでおすすめの商品5選!

人気第1位!RippleSweetsのボンボンショコラ

人気第2位!ラメゾンショコラのハートギフトボックス

人気第3位!期間限定のチェリーボンボンショコラ

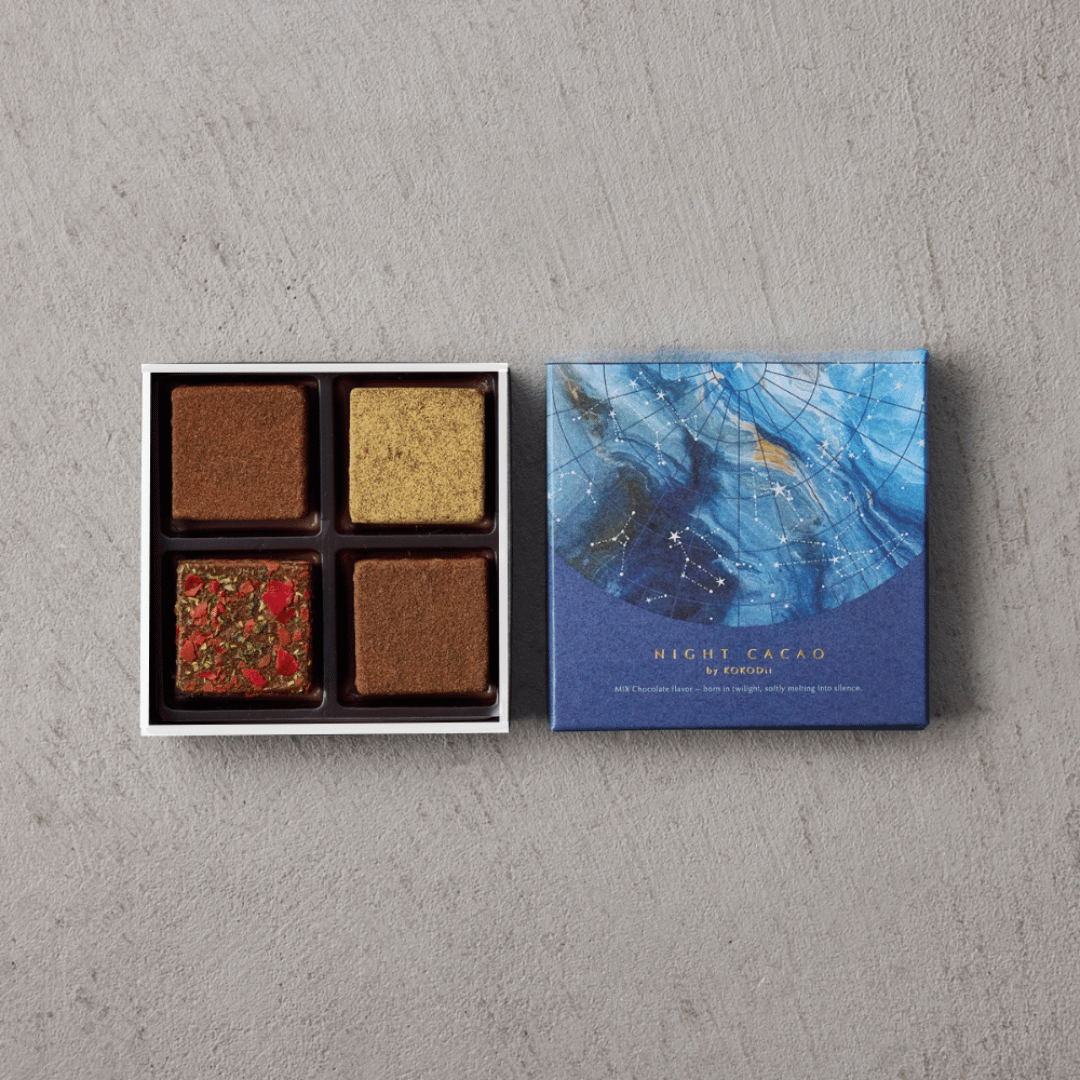

人気第4位!思わずパケ買いしたくなる生チョコレート

人気第5位!キャラメルボックス