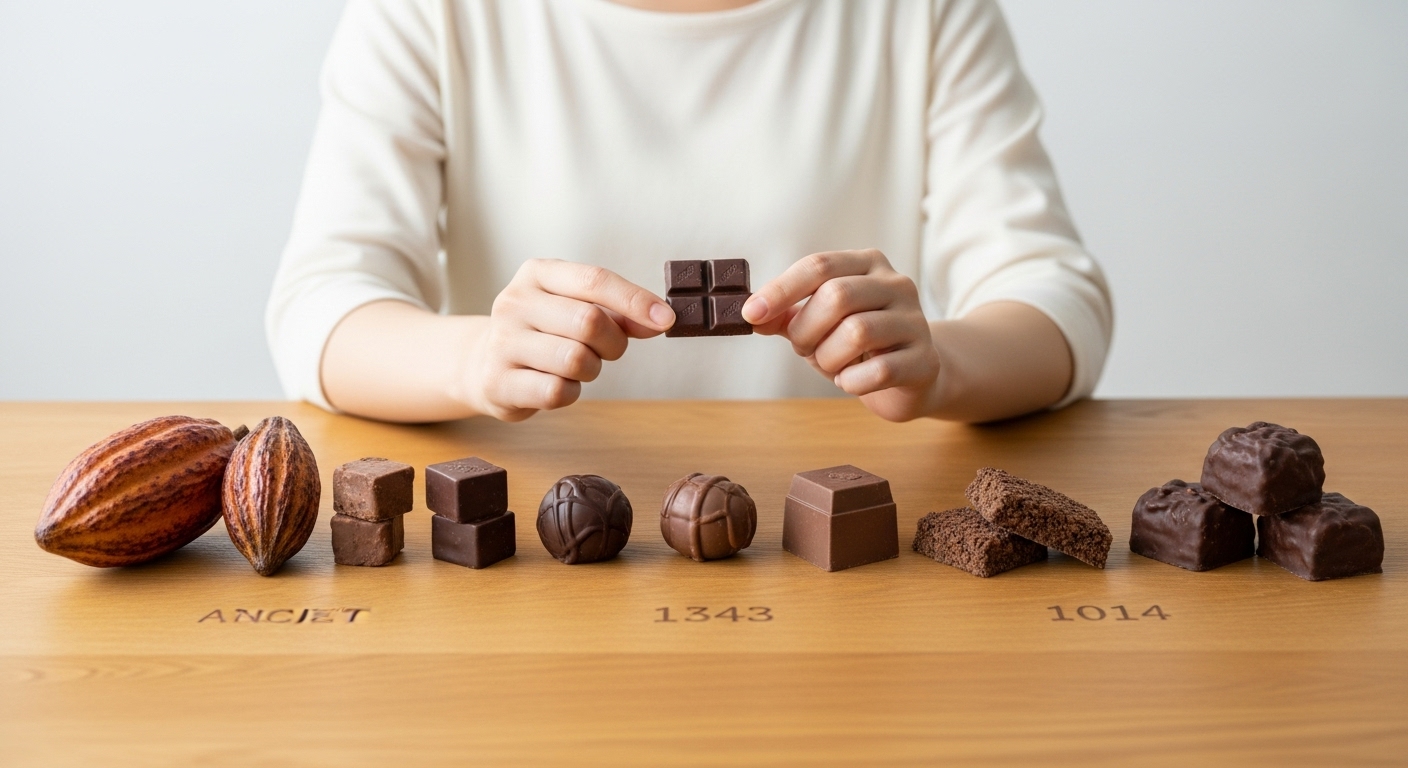

チョコレートの起源は紀元前3500年のメソアメリカ

チョコレートの歴史は、私たちが想像する以上に古く深いものです。

その始まりは、紀元前3500年頃の中南米にまでさかのぼります。

人類とカカオの最初の出会いは、現在のエクアドル地域で起こりました。

紀元前3500年頃、この地域に暮らしていた人々が、カカオを食用として利用し始めたことが考古学的な調査で明らかになっています。

その後、紀元前1500年頃になると、メキシコ湾岸沿いでオルメカ人がカカオの栽培を本格的に始めました。

野生のカカオを採取するだけでなく、計画的に育てるようになったのです。

これが、現代まで続くチョコレート文化の原点となりました。

興味深いことに、「カカオ」という言葉は、オルメカ人が話していたミヘ=ソケ語の「カカワ」に由来します。

この言葉は、のちにマヤ文明やアステカ文明にも受け継がれていきました。

カカオの学名は「テオブロマ」。

これはギリシャ語で「神の食べ物」を意味する言葉なんです!古代から特別な存在として扱われてきたカカオの価値が、この名前からも伝わってきますね。

マヤ・アステカ文明で「神の食べ物」と崇められた理由

紀元前2000年頃から栄えたマヤ文明、そして14世紀に建国されたアステカ帝国において、カカオは単なる食べ物を超えた存在でした。

なぜこれほどまでに特別だったのでしょうか?

王族だけが味わえた特権的な飲み物

マヤやアステカの社会では、カカオから作られる飲み物は特権階級だけのものでした。

☑ 王族

☑ 貴族

☑ 戦士たち

この3つの階級だけが、この貴重な飲み物を口にすることができたのです。

アステカ帝国の皇帝モンテスマは、1日に50杯ものカカオ飲料を金の杯で飲んだという記録が残っています!不老長寿の薬として、また精力をつける飲み物として、王族たちはカカオを珍重していました。

一般の人々がこの味を知ることは、ほとんどありませんでした。

カカオ豆が通貨として使われていた驚きの歴史

カカオ豆は、飲料の原料であると同時に、通貨としても機能していました。

15世紀のアステカ帝国では、労働の対価としてカカオ豆が支払われ、税もカカオ豆で納められていたのです。

当時のカカオ豆の価値を現代風に表すと...

- ウサギ1羽 = 10粒

- 七面鳥1羽 = 100粒

- 奴隷1人 = 100粒

通貨として流通するほど、カカオは人々にとって価値のあるものだったことがわかります。

宗教儀式に欠かせない神聖な存在

マヤ・アステカの宗教儀式において、カカオは神々への捧げ物として重要な役割を果たしていました。

カカオ豆の粉末と唐辛子を混ぜたものが、血の代わりとして儀式で用いられたという記録も残っています。

カカオの木そのものが神聖視され、カカオを育てることは宗教的な意味を持つ行為でもありました。

収穫の際には特別な儀式が行われ、神々に感謝を捧げていたのです。

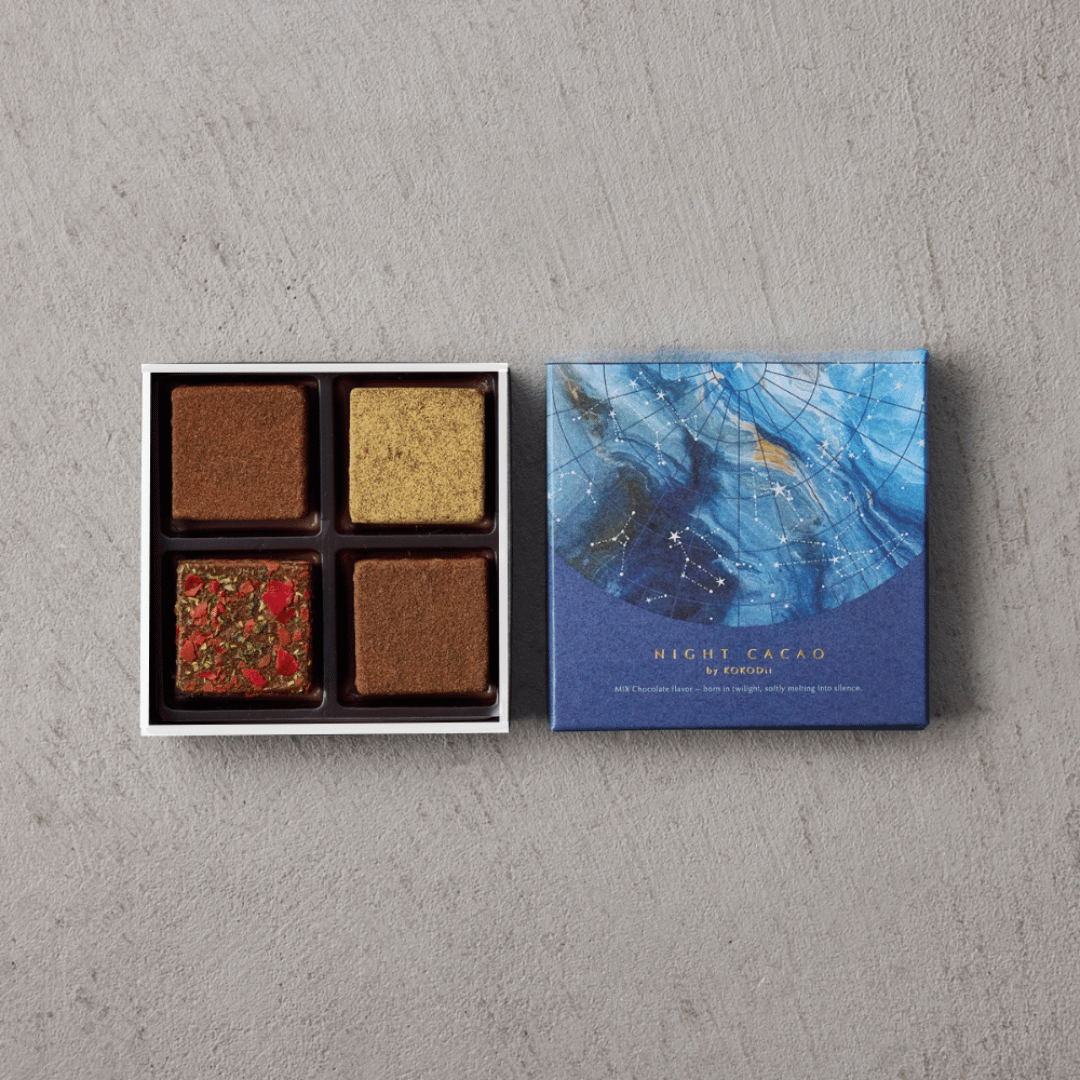

古代チョコレート「ショコラトル」は今とまったく違う味だった

古代メソアメリカで飲まれていたカカオ飲料は、現代のチョコレートとはまったく異なるものでした。

当時の人々が飲んでいた「ショコラトル」または「カカワトル」と呼ばれる飲み物は、カカオ豆をすりつぶし、水や湯に溶かしたもの。

そこに加えられたのは、砂糖ではなく唐辛子やトウモロコシの粉、バニラ、そして様々なスパイスです!

甘さはまったくなく、苦味と辛味、そして複雑な香りが特徴の飲み物だったのです。

現代の甘いチョコレートしか知らない私たちからすると、驚くような味わいだったでしょう。

古代チョコレートの特徴

- 唐辛子入りでスパイシー

- 砂糖は一切なし

- 冷たい状態で飲むことも多い

- 泡立てて飲む独特の作法あり

ショコラトルを作る際には、高いところから低いところへ液体を注ぐ、あるいは専用の道具で激しくかき混ぜることで、泡を立てる作法がありました。

この泡が重要とされ、泡立ちの良さが飲み物の品質を示すものと考えられていたんです♪

実際、マヤの壺に描かれた絵には、王が泡立ったカカオ飲料に手を伸ばしている様子が残されています。

飲み方にも儀式的な意味合いがあったのですね。

16世紀、チョコレートがヨーロッパに渡った転機

チョコレートの歴史は、大航海時代を迎えて大きな転換点を迎えます。

1502年、クリストファー・コロンブスは航海中にマヤ族の貿易船と遭遇しました。

その船には、カカオ豆が大切に積まれていました。

マヤの人々がカカオ豆を非常に大事に扱っている様子を目にしたコロンブスでしたが、当時は航海そのものに夢中で、カカオの真の価値には気づきませんでした...ヨーロッパ人として初めてカカオに出会いながら、その重要性を理解できなかったのです。

本格的にカカオがヨーロッパにもたらされたのは、1521年にアステカ帝国を征服したスペイン人、エルナン・コルテスの功績によるものでした。

コルテスは征服の過程で、カカオが通貨として使われ、飲み物としても薬としても価値があることを知りました。

彼はカカオを「金になる木」と呼び、植民地でのカカオ栽培を積極的に推進したのです。

スペインに持ち込まれたカカオは、王室の専売品として厳重に管理されました。

カカオとその製法は、100年近くもの間、スペイン国外への持ち出しが禁止されていたのです!理由は、カカオの希少性と、それがもたらす莫大な利益。

さらに、疲労回復効果や長寿への期待から、スペイン王室は独占を続けようとしました。